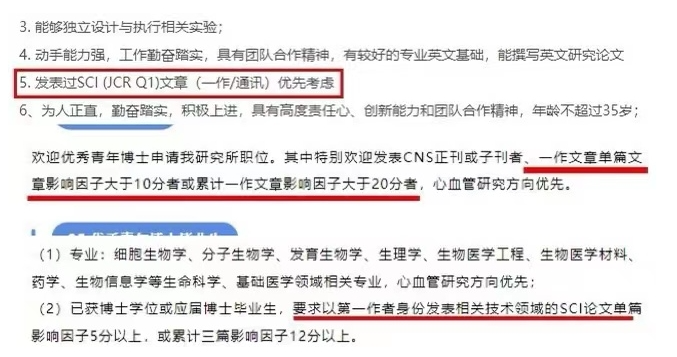

“我熬夜三个月完成了实验,导师却让我把独立一作改成共同一作,只因为对方要毕业了,会影响我吗?”“师兄发SCI,他做实验我写论文,给我一个共一,我应该答应吗”“只有独立一作才是最有用的,其他都没用,是真的吗?”写论文的时候,你是否也被这些问题困扰过?独立一作、共同一作到底该怎么定,一直是科研圈里的大问题。从实验室到学术界,从论文草稿到职称评审,署名方式的选择不仅关乎学术伦理,更直接影响个人职业轨迹。那么,一作和共一,你真的搞得懂吗? 定义与规则 独立一作:根据国际医学期刊编辑委员会(ICMJE)的官方定义,第一作者需满足三个硬指标:直接参与实验设计、数据分析与论文撰写。简单理解,一作,即唯一的第一作者,从论文选题、研究设计、实验执行、数据分析和论文撰写等全过程均为一人完成。共同一作:两位或多位研究者对论文贡献相当,难分伯仲,共同享有第一作者的地位。在论文中,共同一作通常需在论文中明确标注(如姓名旁加符号(*)、或明确标注"共同第一作者"(Co-first author)。不同期刊对共一数量有限制(一般为2-3人)。独立一作的贡献权重「不可分割」,而共一需与其他作者「共享认可度」。 隐形价值 独立一作——纯金在学术评价体系中,独立一作是个人学术能力的重要体现,其含金量通常是最高值。如同黄金的成色鉴定,其价值在评价体系中具有不可争议的优先级。并且博士毕业要求、国家奖学金评选、青年人才计划(如“优青”)中,独立一作论文常被设为门槛指标。 定义与规则 独立一作:根据国际医学期刊编辑委员会(ICMJE)的官方定义,第一作者需满足三个硬指标:直接参与实验设计、数据分析与论文撰写。简单理解,一作,即唯一的第一作者,从论文选题、研究设计、实验执行、数据分析和论文撰写等全过程均为一人完成。共同一作:两位或多位研究者对论文贡献相当,难分伯仲,共同享有第一作者的地位。在论文中,共同一作通常需在论文中明确标注(如姓名旁加符号(*)、或明确标注"共同第一作者"(Co-first author)。不同期刊对共一数量有限制(一般为2-3人)。独立一作的贡献权重「不可分割」,而共一需与其他作者「共享认可度」。 隐形价值 独立一作——纯金在学术评价体系中,独立一作是个人学术能力的重要体现,其含金量通常是最高值。如同黄金的成色鉴定,其价值在评价体系中具有不可争议的优先级。并且博士毕业要求、国家奖学金评选、青年人才计划(如“优青”)中,独立一作论文常被设为门槛指标。 共同一作——合金而共同一作更为彰显跨团队的协作能力,学术论文一般需按贡献比例拆分(如50%/50%)。如同合金——在特定场景下性能超越纯金属,但需接受“纯度折价”。比如某985高校职称评审细则显示,独立一作顶刊论文计30分,而共一(首位)仅计18分,差距达40%。 共同一作——合金而共同一作更为彰显跨团队的协作能力,学术论文一般需按贡献比例拆分(如50%/50%)。如同合金——在特定场景下性能超越纯金属,但需接受“纯度折价”。比如某985高校职称评审细则显示,独立一作顶刊论文计30分,而共一(首位)仅计18分,差距达40%。不同单位对共同一作的认可度也不一样 - 部分跨国合作顶刊共一(如《Cell》论文)可获90%独立一作认可度。

- 部分高校按比例分,两个共同一作各拿50%的分数

- 部分企业研究院招聘时仅认可署名序列首位共一为真正的一作,将其他共同一作视为二作、三作。

独一和共一怎么选? 什么时候该争取独立一作?- 科研成果主要由你独立完成(如理论推导、算法开发)

- 论文将用于学位申请、职称评审等(个人资质认证)场景

- 你需要证明自己的独立科研能力(比如硕士生、博士生、青年学者)

- 研究内容是你的专长,你有能力独自完成

什么时候共同一作更合适? - 大科学工程中需依赖他人资源(如超算机时、特殊实验设备)

- 导师明确要求平衡团队利益(如鼓励年轻学者成长)

- 不同人负责不同部分,缺一不可

- 论文目标为顶刊/高影响力平台,需借助合作者学术声望

另外,学科差异造就了不同署名的生态。生物学领域平均每篇论文有4.2个作者,数学领域则长期存在"独行侠"传统。一篇涉及全球30个实验室的新冠病毒溯源研究,作者名单能占据半页篇幅,而某数学顶刊的获奖论文至今保持着"单枪匹马"的传奇。还需要根据你所在学科的实际情况,再进行抉择。不过一般情况下,若贡献占比超70%,建议争取独立一作;若贡献在30%-50%,共一更符合学术伦理。 给科研工作者的建议 写在最后  或许我们都曾困在署名权的迷局里,但请记得:一百年前,居里夫妇共享诺贝尔奖时,未曾争论谁该署名第一;七十多年前,DNA双螺旋论文中,Watson与Crick将贡献凝结成一句“我们”;今天,在无数国际合作论文的署名栏里,不同语言的姓名正并肩而立。署名制度的博弈永远不会消失,但科学的史诗从不属于某个单独的名字。那些真正推动人类认知边界的研究,永远诞生于实验室里的执着追问、数据背后的坦诚相待、争论过后的相互成全。(谨以此文致敬所有在署名争议中坚守学术初心的科研人) 或许我们都曾困在署名权的迷局里,但请记得:一百年前,居里夫妇共享诺贝尔奖时,未曾争论谁该署名第一;七十多年前,DNA双螺旋论文中,Watson与Crick将贡献凝结成一句“我们”;今天,在无数国际合作论文的署名栏里,不同语言的姓名正并肩而立。署名制度的博弈永远不会消失,但科学的史诗从不属于某个单独的名字。那些真正推动人类认知边界的研究,永远诞生于实验室里的执着追问、数据背后的坦诚相待、争论过后的相互成全。(谨以此文致敬所有在署名争议中坚守学术初心的科研人) 关注分享 让科研更轻松

|  |Archiver|手机版|小黑屋|Octave中文网学术交流论坛

( 黑ICP备2024030411号-2 )

|Archiver|手机版|小黑屋|Octave中文网学术交流论坛

( 黑ICP备2024030411号-2 )