|

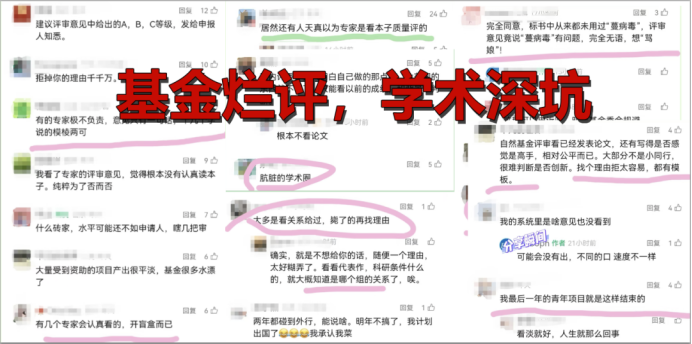

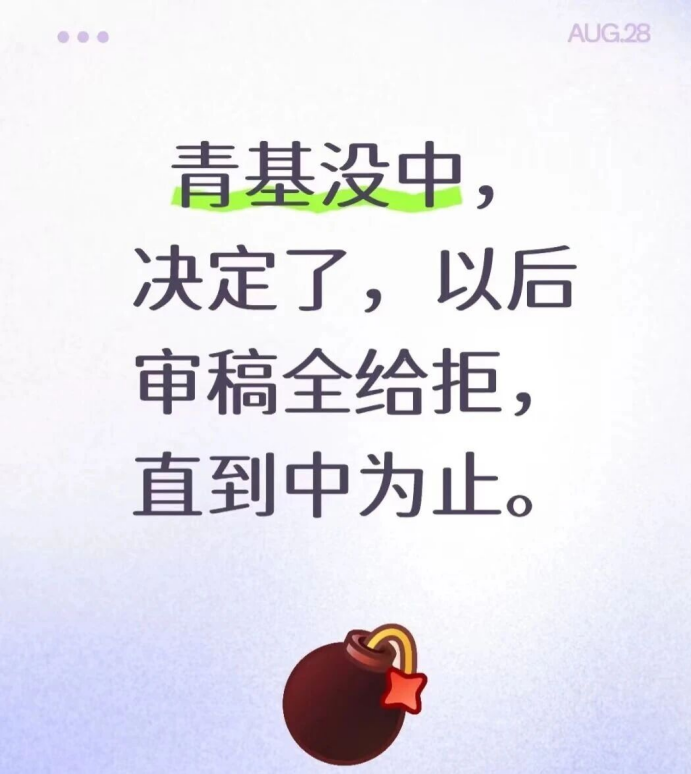

“学阀们,论文是你们的、基金还是你们的,还让不让普通科研人活了?既然你们这么不讲武德,那我们就奋起一搏,在普通人能力范围内进行抗争!凡是我审稿,全给拒,尤其是学阀课题组,何必为我自己培养竞争对手呢?”  图源:网络 国自然结果公布,报复性炸裂言论也出来了。毕竟几家欢喜几家愁,可是欢喜的人并不多,愁的人却非常多,因为国自然资助率已经彻底麻了,近几年持续走低,从2022年17.12%下降至2025年12.29%。 从各大高校发布的喜报来看,国自然高度集中在头部高校,大佬一个课题组的获批基金数量就能轻松超过一所普通高校。 如果不是大佬团队,跟大佬也没太多关系,这部分普通青椒的资助率不会超过5%。 这件事情之所以引发这么多讨论,主要是因为它触及了学术界长期存在的一个痼疾。这究竟是年轻科研人员在压力下的反抗行为,还是对当前学术环境中存在的问题的又一次真实反映和诉求表达?   图源:小红书 要捋清楚这个问题,我们需要从几个方面来看:现有的制度设计、学术资源的分配情况,以及评价体系可能存在的不足。 我们都知道,国自然青年基金对于大部分青椒来说可以说是他们学术生涯的“启动资金”,有985大学的青椒说,如果连续三年都申请不到青基,实验室的运转就会很困难,连培养学生都成问题,更可能面临"不晋升就离职"的职业危机。 根据官方数据,2023年获得杰出青年和优秀青年基金的学者中,85%的人手上都有两个以上的重点项目。相比之下,普通青年学者能拿到的科研经费平均还不到50万元。 这就导致了一个现象:知名学者的论文更容易在期刊上发表,而年轻科研人员的研究成果却常常遇到发表困难。更让人压力大的是,很多高校把获得青基作为职称晋升的必要条件。比如省属大学的人事文件就明确规定:没有拿到青基的申请人,在副教授评审时会被直接否决。这种单一的评价标准,把科研人员的价值简单地等同于能否申请到项目,迫使很多年轻老师不得不把主要精力都放在项目申请上,而不是专心做研究。 不过,针对上述这些情况,基金委也并不是完全没有动作,国家自然科学基金委员会主任窦贤康在署名文章“切实提升基础研究和原始创新能力”中提到,坚持目标导向和自由探索有机结合,强化基础研究体系布局。 其中,重点强调了鼓励自由探索,突出原创,实施原创探索计划,建立专家实名推荐的非共识项目遴选机制,遴选和资助具有创新性强、争议大、风险高等特征的原创性、颠覆性科技研究,推动产出高水平原始创新成果。 这意味着在后续的国自然评审工作中,会更加倾向于项目本身的创新性,原创性,这对很多基础比较差的老师来说是一个好的倾向。 另外,7月25日,国自然基金委公布了2024年度部门决算。据《国家自然科学基金委员会面上项目绩效评价报告》和《国家自然科学基金青年科学基金项目绩效评价报告》显示,在面上项目和青年项目的评审过程中,“申请人前期研究基础和代表性成果”对评审专家的判断具有“非常大”的影响,导致评审结果趋于保守,使得部分具有高创新潜力但研究积累相对薄弱的项目难以获得资助。  针对这一问题,报告提出建议:探索引入“分阶段”评审机制,使评审专家在评审完项目创新性之后,再参考前期研究基础。  这意味着国自然评审机制可能会在后续有一定的改革! 那我们继续说回到SCI上,目前大多数SCI期刊采用单盲审稿制度,也就是说,审稿人可以看到作者的个人信息,但作者不知道审稿人是谁。根据某顶尖期刊的内部统计,来自985高校的投稿,初审通过率要比普通高校高出近四分之一。在一些比较小众的研究领域,这种情况更加明显。审稿人往往通过研究方向和实验设备的描述,就能猜出论文作者的身份。 虽然双盲审稿制度被认为可以解决这个问题,但在实际操作中却很难推广。在某乎、某书等平台上,关于"审稿不公"的讨论区充满了年轻科研人员的焦虑。有人说:"我每年要审几十篇稿子,可自己的论文却被挑出各种问题。"还有人抱怨:"知名学者的论文只需要简单修改就能发表,而我们的论文却要面对好几页的修改意见。" 虽然还没有形成有组织的抗议行动,但这些抱怨已经充分说明了当前审稿制度存在的不公平问题。一些年轻科研人员采取了消极应对的方式,比如对知名学者的稿件提出一些无关紧要的修改意见,或者故意拖延审稿时间。某期刊编辑部的2024年数据统计显示,年轻审稿人平均要比资深学者多花半个多月的时间来完成审稿,但他们的退稿率反而低了8个百分点。这种"软抵抗"虽然没有直接拒绝稿件,但却给期刊的审稿工作带来了更多困难。 虽然"集体拒稿"很可能只是传言,但这个现象确实反映出当前学术生态存在的一些问题。这不仅仅是科研资源分配不均的问题,更暴露了学术评价体系存在的深层次矛盾。要解决这些问题,需要打破"强者恒强"的局面,建立一个更加开放、多元的学术环境。只有当年轻科研人员不需要通过极端方式发声,学术评价真正回归研究价值本身时,中国的科学研究才能实现真正的繁荣发展。 本文内容来源于悉术生物,内容仅做学术分享之用,版权归原作者所有,不代表本公众号观点或证实其内容的真实性,如有侵权请联系删除,谢谢!

|  |Archiver|手机版|小黑屋|Octave中文网学术交流论坛

( 黑ICP备2024030411号-2 )

|Archiver|手机版|小黑屋|Octave中文网学术交流论坛

( 黑ICP备2024030411号-2 )